7月のとある日。

久しぶりに横浜に行ってきました。

お気に入りのクラッシックホテル「HOTEL NEW GRAND」に滞在。

コロナがあってから、横浜に行くのは初めてでした。

良い滞在でした。

7月のとある日。

久しぶりに横浜に行ってきました。

お気に入りのクラッシックホテル「HOTEL NEW GRAND」に滞在。

コロナがあってから、横浜に行くのは初めてでした。

良い滞在でした。

久しぶりに多摩湖に行ってきました。

写真は村山下貯水池(多摩湖)第一取水塔(手前)と第ニ取水塔(奥)。

第一取水塔は大正14年7月完成。

ネオ・ルネッサンス様式の煉瓦造りで、重工なデザインのドーム屋根とアーチ窓が美しく、静かな湖面に映えていました。

東京都の「都選定歴史的建造物」です。

某日、東京シティビューにて開催中の「誕生50周年記念 ベルサイユのばら展-ベルばらは永遠に-」に行ってきました。

入口から、ベルサイユ宮殿を思わせる華やかな空間に気分も盛り上がり…

池田理代子先生の描いた美しい原画を堪能して、大満足で帰りました。

誕生から50周年、おめでとうございます。

今回の展覧会は『ベルばら』に焦点が当てられているので、まさに『ベルばら』づくし。宝塚の舞台衣装や、アニメの『ベルばら』、話題となった2017年大相撲初場所で土俵に上がった「オスカル様の懸賞幕」も展示されていて、『ベルサイユのばら』ファンには、たまらない展覧会でした!

展覧会について詳しくは下記をご覧ください。

誕生50周年記念 ベルサイユのばら展 -ベルばらは永遠に- オフィシャルホームページ | 開催概要日程・見どころ紹介 (verbaraten.com)

誕生50周年記念 ベルサイユのばら展-ベルばらは永遠に- | 東京シティビュー – TOKYO CITY VIEW (roppongihills.com)

バタバタと忙しく、ブログの更新がなかなかできずにいました。

写真は、今月の某日に出かけた、弥生美術館の『くらもちふさこ展』です。

行動制限が解除され、凄く久しぶりに友人と待ち合わせて、美術館に行ってきました。

先生の原画はどれも素晴らしかったのですが、別冊マーガレット時代の原稿が、やっぱり私は一番「キュン」ときました。

展覧会の詳細は下記の公式HPでご覧ください。

弥生美術館・竹久夢二美術館 (yayoi-yumeji-museum.jp)

予約が必要ですのでご注意ください。

併設されている竹久夢二美術館は、大正ロマンが詰まっていました。

久しぶりにお友達と再会もできて楽しかった!

梅雨時で、体調が整わない方もいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。

私も低気圧と闘いながら、何とか過ごしております。

大雨の被害も出ているようです。気を付けてお過ごしください。

今月は、家族の誕生日で近くのホテルに宿泊しました。

今月は、家族の誕生日で近くのホテルに宿泊しました。

遠くまで行く余裕が無いもので…近場も近場ですが…(笑)。

昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園が先月オープンしたばかりでした。

今回は、私は覗いただけなんですが、素敵な雰囲気だったので、せっかくなのでご紹介します。

武藤順九さんは、バチカン市国のローマ法王公邸に作品が永久設置されていることでも知られる世界的な彫刻家。

入口からのぞくとこんな感じで、武蔵野の面影を残す森の中に作品が展示されていました。

昭島市の昭和の森にある、こちらのホテルは東京都なのに、緑がいっぱいで癒されます。

マイナスイオンをいっぱい頂いてきました。

ああ、でも早く梅雨があけて欲しい…。

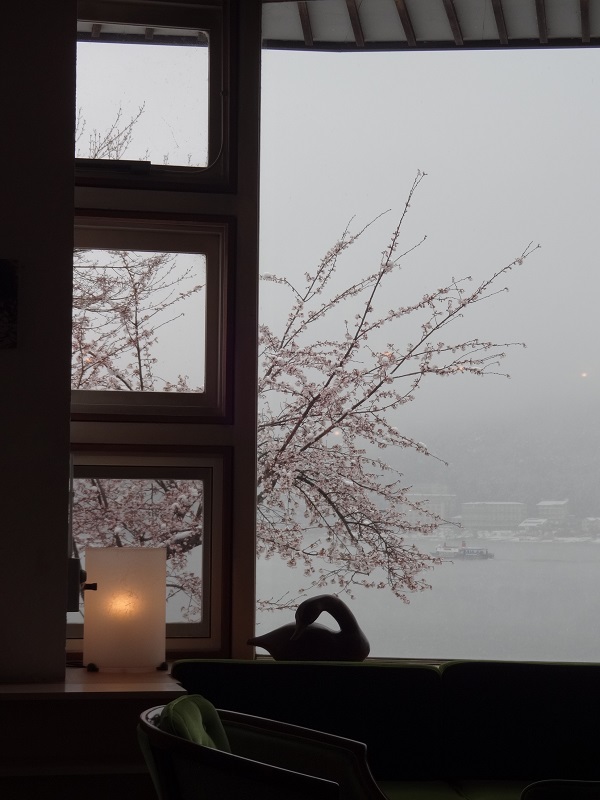

もうすぐ10連休ですね。私もちょっと一休み。連休で混雑する一足前に、お気に入りの湖畔のホテルに一泊してきました。

桜を見に行ったのですが、まさかの雪!(4月だというのに)

桜を見に行ったのですが、まさかの雪!(4月だというのに)

ラウンジでウエルカムドリンクとおやつをいただきながら、「桜と雪」というめったに見られない景色を堪能。

ラウンジでウエルカムドリンクとおやつをいただきながら、「桜と雪」というめったに見られない景色を堪能。

お部屋からの雪景色も幻想的でしたが、でも、「桜と富士山」は見られないな~と、楽しみにしていたので(桜祭りに来たのに)ちょっぴりがっくり。

お部屋からの雪景色も幻想的でしたが、でも、「桜と富士山」は見られないな~と、楽しみにしていたので(桜祭りに来たのに)ちょっぴりがっくり。

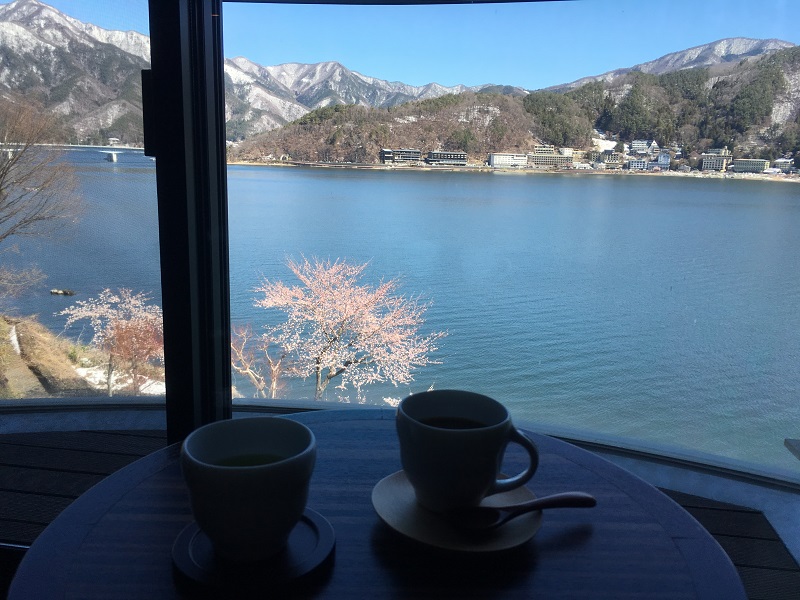

…が…、翌朝になったら、この景色!

…が…、翌朝になったら、この景色!

一気にモノクロからカラーの世界へ…。

雪をうっすらといただいた山々と、新雪にきらきら輝く富士山が本当にきれいでした。おそらく、私が今まで見た富士山の中でも一番美しかったのではないかなぁ。

ラウンジでお茶して、出発。

河口湖木の花美術館のミュージアムレストランカフェ「オルソンさんのいちご」でランチをいただいて…。

雪と桜と富士山と湖を満喫して帰りました。

一昨日、都内某所から、高速を走らせて、都内某所に宿泊。

新宿で目覚めて、池袋へ!

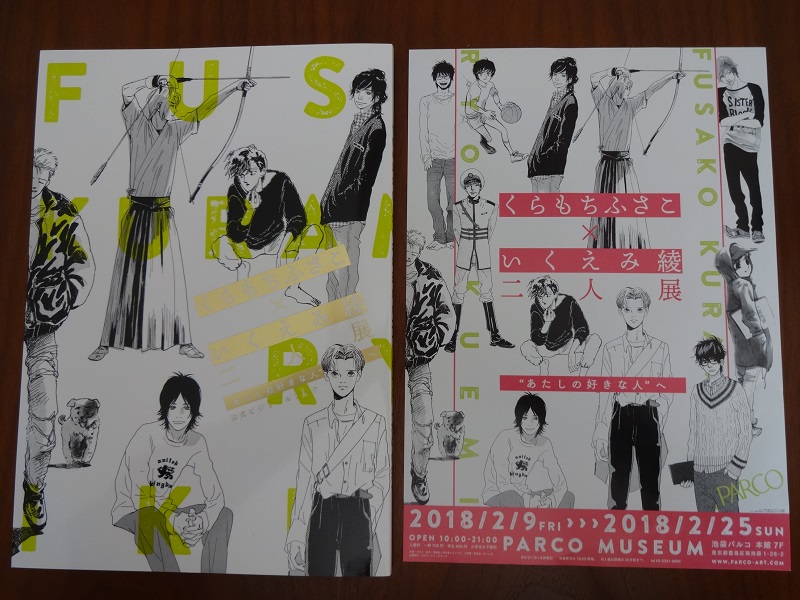

PARCO MUSEUM(池袋パルコ本館7 階)で開催中の「くらもちふさこ×いくえみ綾 二人展 “あたしの好きな人”へ」、初日に行ってきました!!

別冊マーガレット、憧れの先輩、くらもちふさこ先生と、同世代ですが先輩のいくえみ綾先生による二人展。

お二人の言葉で進行される展覧会は新鮮で、対談(おしゃべり)の中に同席しているようで、楽しかったです。

どれもこれも思い出深いシーン!

お二人の原画を拝見するのは初めてではないですが、「こうやって描いていたんだ!」と新たな発見もあり、原画で見られることができて最高でした。

公式ビジュアルブックもゲット!(写真上、左)

展覧会の後、一緒に行ったアートデレクターのお友達と、空いていたお店の端でお茶。

ちょっと賑やかでしたが、まっすぐ帰るのはもったいなく、耳を保護しながら、久しぶりにお店でお茶をいただきました。

お友達撮影のプリン。

(私も同じものを頂いたのですが、カメラに撮るのを忘れてしまい…(*’ω’*))

展覧会の感想などを話し…楽しかった!

くらもちふさこ×いくえみ綾 二人展 “あたしの好きな人”へ」はパルコミュージアムにて2018年2月9日より、2月25日まで開催中です。

詳しくはPARCO MUSEUMのHPをご覧ください。

お二人の漫画に対する思いが伝わって、別冊マーガレットで同時代を生きてきただけに、胸が熱くなる素敵な展覧会でした。

昔、私の漫画(「片道切符」など)のお仕事を手伝ってくれていたオルテンシアアズールのmicaちゃんにお花を作って届けてもらいました。

熊本の美術館!

スケジュールがタイトだったのですが、美術館にも行ってきました。!

熊本県立美術館分館(写真上)は、日程が合わず、外観だけ…。

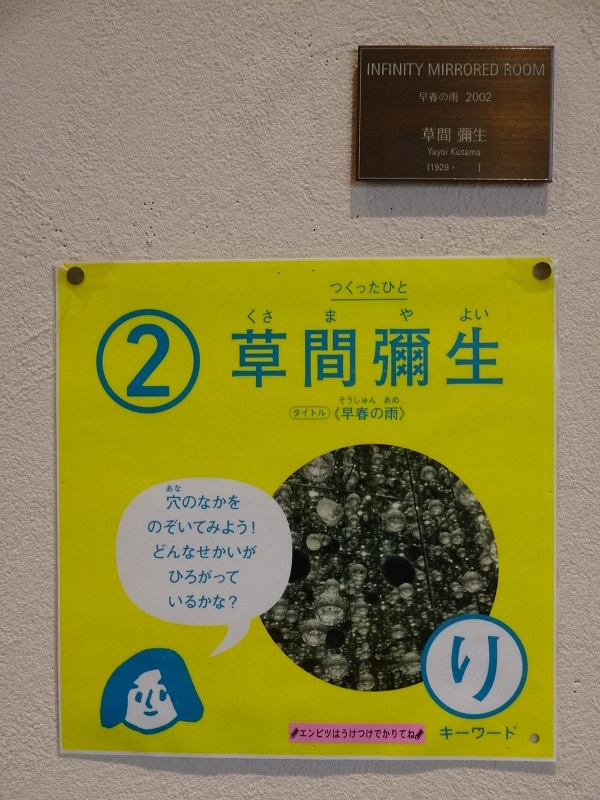

熊本市現代美術館はホテルと同じ建物内にありました。

街の真ん中にある美術館で、気楽に行けて、居心地の良い図書館が施設内にあったり、草間彌生さんのアートが建築の一部に取り入れられていたり、素敵な空間でした。

開催中だった「風を待たずに」展を見てきました。

村上慧さんのダンボールの家が面白くって、そして、深くって、村上さんの著書『家をせおって歩いた』を買って帰りました。

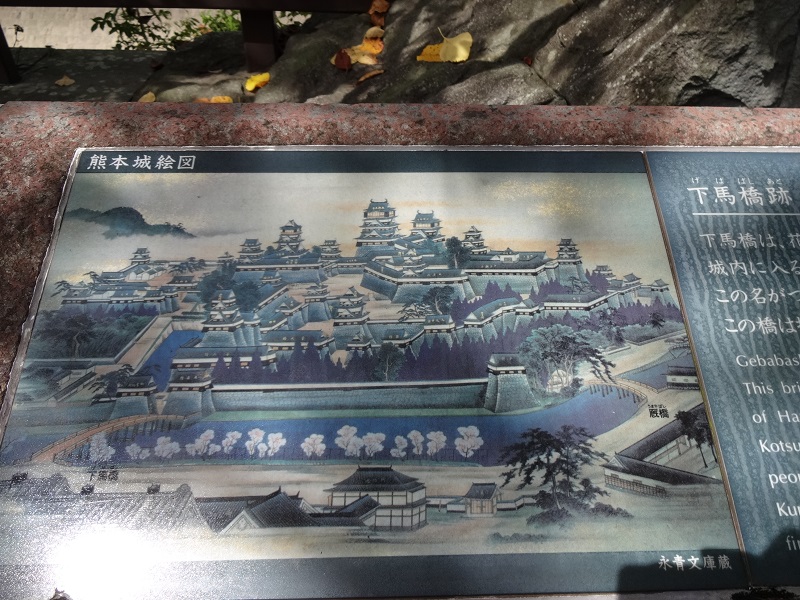

ホールには熊本城の模型がありました。

天守閣が修復中だったので、ここで模型を見られて嬉しかったです。

模型も9月に行った時の写真ですが、とても精巧で迫力満点でした。

そして、12月16日から2018年の3月18日まで「熊本城×特撮美術 天守再現プロジェクト展」が熊本市現代美術館で開催されるそう。

天守閣に合わせて城下の街並みをイメージしたミニチュアセットも展示されるそうです。

特撮映画ばりの写真撮影が楽しめる模様。

素敵!

熊本、楽しかったです。

今度はもっと長く滞在して、阿蘇に行ってみたいな。

くまモンありがとうね。

そして、空港に行く前に立ち寄った「益城テクノ笑店街な7な」の岡本商店で購入した益城プリンも美味しかったです!

(全て、旅行記は2017年9月の情報です)

お待たせしました、熊本の旅のご報告です。

ようやく落ち着いて、ブログを書く時間がもてました。

阿蘇山の麓に飛行機で降り立ち、

田園の緑の中、気持ちの良い道を走り、

水前寺清子さんの芸名の由来となった公園のそばを走り抜け、

可愛い路線電車とすれ違って、熊本の中心街に着きました。

ホテルの部屋からは、熊本城が見渡せました。

熊本城の傍らには、加藤清正公の像と西南戦争の碑があり、安土桃山時代から明治時代まで数々の歴史の舞台となった熊本城を実際に見て、「ああ、ここが、あの歴史の舞台なんだ…」と、実像を目に焼き付けてきました。

熊本城は櫓がとにかく多かった様子。今でも櫓が多く、立派なお城ですが、櫓が全部残っていたらどれだけ凄い景観になっていたことか…。

長く続く石垣とお濠の緑が奇麗でした。

馬具櫓のところでは、その場にいた地元の方が、熊本地震の時のことを詳しく教えて下さいました。

「熊本城」の碑は地震で土台から三分の一あたりで45度回転したそうです(上の写真左部分)。石垣は本震で膨れ、度重なる余震で崩落したそうです。9月の時点で、まだ崩落したままの状態でした。

「熊本城」の碑は地震で土台から三分の一あたりで45度回転したそうです(上の写真左部分)。石垣は本震で膨れ、度重なる余震で崩落したそうです。9月の時点で、まだ崩落したままの状態でした。

加藤神社から見た修復中の熊本城天守閣(下)2017年9月の様子です。

同じく加藤神社から見た宇土櫓(下)

加藤神社は加藤清正公が祀られている神社。加藤神社で引いた「武将みくじ」は中吉でしたが、仕事運がとても良かったので、満足。

緑が多く人も優しく、とても素敵な城下町でした。

8月に突入!

エアコンが苦手な私ですが、さすがに使わないと、命が危ないと思う、今日この頃…。

8月にまで及んでしまいましたが、5月の旅行記ラストの記事です。

㋄の旅行、最後は宝塚市立「手塚治虫記念館」で締めくくって帰りました。

手塚治虫記念館のある宝塚市には初日に訪れたのですが、その日は何と休館日。

下調べせずに訪れて後悔しましたが、最終日に奇跡的に時間が取れて訪問して帰ることができました。

手塚治虫先生の漫画は『ブラック・ジャック』など、リアルタイムで読んだ漫画もありますが、私はどちらかというと、手塚先生のアニメで育った世代です。『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』実写+アニメの『マグマ大使』等々…大好きでした。

記念館の中は、夢があふれる空間でした。

サファイヤが迎えてくれるエントランス。

天井にはキャラクターたちのステンドグラス。

常設展示室のカプセルには手塚先生ゆかりの品があり、地下1階にはアニメ工房や、手塚先生の仕事部屋の再現があったりと楽しかったです!

どれもこれも貴重な展示でしたが、何よりも私が感動したのは「手塚治虫漫画年表」でした。

本当にとてつもない作品の数で、いったいどこから、これだけの作品を生み出せるアイデアと、情熱が生まれてくるのだろうかと圧倒されました。

多くの作品を生み出されたことは知っていましたが、年表になったものを見ることで、手塚先生の凄さを改めて感じて帰りました。

記念館前の広場にはキャラクターたちの手型と足型。

ピノコ!

お尻が可愛い。

マグマ大使! 手も足もデカっ!

メルモちゃん!

右上の大小の〇は…薬瓶と薬か…(笑)。

ヒゲオヤジは、手型・足型のほかに、ヒゲ型が…(笑)。

他にもサファイヤやチンクの手型・足型もあり、楽しい演出でした。

手塚治虫先生と言えば、今年の手塚治虫文化賞、マンガ大賞は、別冊マーガレットの大先輩、くらもちふさこ先生が描かれた『花に染む』が受賞しました。

先生‼ 本当におめでとうごさいます‼

8月13日~20日(19日を除く)まで、西池袋の自由学園明日館 講堂で、受賞作品のサイン入りパネル展が開催されるそうです。その後、宝塚市の手塚治虫記念館や東京都練馬区、東京都杉並区で巡回展の予定があるそうです。

詳しくはこちらをご覧ください。